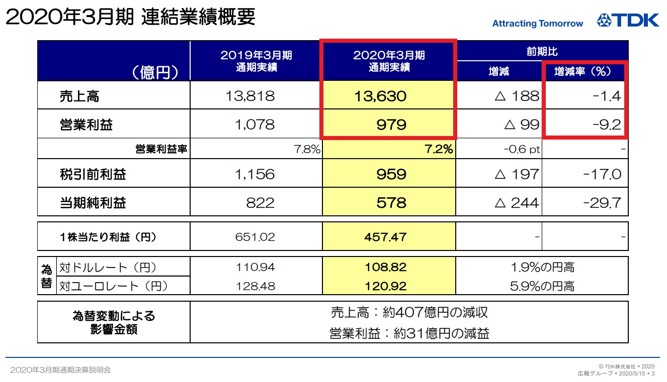

TDK株式会社は、2020年5月15日に2020年3月期の連結業績を発表しました。2020年3月期通期決算によると、TDKは全体的に営業利益が減少しました(図1)。

前述の利益減少の背景には、米中関係の悪化、及び新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、各国の経済活動が停滞し、電子機器の生産、電子部品の需要が減少したことが指摘されています。

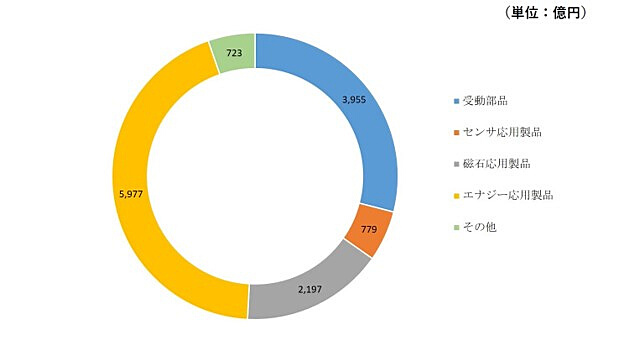

ここで注目したいのは、こうした不景気の中、エナジー応用製品事業が売上全体の44%を占めており、同社の大黒柱となっていることです(図2)。

(出典:TDK株式会社2020年3月期連結業績概要より作成)

図3のように、エナジー応用製品事業の売上は、前期比11.2%増となっています。売上好調の要因は、二次電池の売上の増加にあることがわかります。

(出典:TDK株式会社2020年3月期連結業績概要より)

二次電池は、スマホ、タブレット、ノートPCなどのモバイル端末のほか、ゲーム機、ミニセル製品などにも用いられています。様々な製品に必要な二次電池はTDKの売上を支えていると言えます。

ここで一つ疑問があります。TDKの二次電池事業の好調は単なる偶然かということです。

特許ポートフォリオ分析により、TDKの二次電池事業の好調は偶然ではなく、緻密な計算の結果であることがわかります。以下、Due Diligenceを利用して二次電池分野におけるTDKの「布陣」を見てみましょう。

地域別の特許分布

まず、グローバルな観点からTDKの特許出願状況をチェックしましょう。

図4はTDKの二次電池分野での国内外特許出願件数です(TDK本体の出願のみ)。青色の付いているところは、TDKが特許出願をしている地域です。色の濃淡は出願件数の多さを示しています。

(Due Diligenceより)

図4のように、当分野では、TDKは合計801件の特許を保有しています(出願及び存続中の特許を含む)。主な出願国は順に日本(374件)、中国(166件)、アメリカ(148件)となっています。

ここで特定の地域をクリックすると、その地域に保有している特許出願の内容が表示されます。例えば画面上の日本領域をクリックすると、TDKの日本特許の内容を確認できます。

(Due Diligenceより)

図5では、TDKの日本における二次電池関連特許ポートフォリオの一部しか確認できませんが、実際にはその多くはリチウムイオン二次電池に関する特許です。

前述のように、TDKの2020年3月期の売上に最も貢献しているのは、二次電池事業です。こうした事実を併せ考えると、TDKがリチウムイオン二次電池関連特許出願を多く保有していることは驚くことではありません。

このように、TDKはリチウムイオン二次電池関連技術に力を入れており、売上を確実に上げていると言えます。

では、TDKはリチウムイオン二次電池市場でどのくらいのシェアを持っており、どれくらいの影響力があるのでしょうか。続いてみていきましょう。

TDKのリチウムイオン二次電池の世界シェア

2019年8月27日付の朝日新聞の記事(「通勤電車で見えるTDKに吹く風」)では、TDKのリチウムイオン電池二次電池の市場シェアについて次のように紹介されています。

”当時からある程度は伸びると思っていたが、想定以上だった。 ”

– 山西哲司,常務執行役員

山西哲司常務執行役員は、香港の電子部品メーカー、アンプレックステクノロジー(ATL)を買収した2005年当時をこう振り返る。わずか約100億円で傘下に入れたATLはいまや売上高4,000億円超まで成長し、「ラミネート型」のリチウムイオン電池の世界市場で34.6%のトップシェアを握っている。

この記事から分かるように、TDKの子会社ATLはリチウムイオン電池の世界トップシェアを誇っており、業績も好調に推移しています。

しかし、一時的に市場シェアを獲得できてもすぐに競合他社に追いつかれてしまう可能性があります。TDKの二次電池事業の好調がいつまで続くのか、将来も優位を維持できるか心配な方もいらっしゃると思います。

ご安心ください。TDKが二次電池技術において優位を維持できる可能性が十分にあります。その理由は二通り考えられます。

- 開発技術とノウハウを持っている。

- 市場に持続的な影響力を持っている。

上記の2点は関連特許の「共同出願」と「存続期間」から確認できます。まず「共同出願」について考えましょう。

共同出願

特定の事業分野において高い市場シェアを確保するには、独自の開発技術を保有することが重要です。そのために、特許で技術を独占するなどの手段が必要となります。

企業が特定分野において独自の開発技術をもっているかは、特許の共同出願の割合から確認できます。そこで、TDKの所有する二次電池関連特許の共同出願を確認しましょう(以下同じくTDK本体の出願のみを見ます)。

(Due Diligenceより)

図6のように、TDKの801件の特許出願(出願及び存続中の特許を含む)の中、共同出願は33件と全体のわずか4%にとどまっています。ここから、二次電池関連分野においてTDKは独自の開発技術を持っていると言えます。

一方、前述のように、一時的に市場シェアを獲得できてもすぐに競合他社に追いつかれてしまう可能性があります。市場影響力を維持するために、特許の存続期間が重要となります。

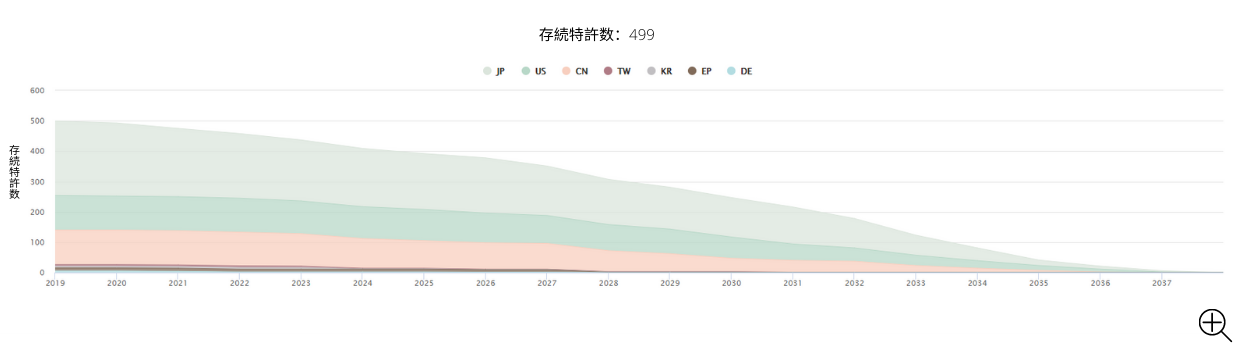

特許ポートフォリオの存続期間

図7では、TDKの二次電池関連特許ポートフォリオの存続期間の推移を示しています(499件の登録特許を含む)。

(Due Diligenceより)

図7のように、TDKの二次電池関連特許ポートフォリオは、2020~30年の10年間で存続特許件数が緩やかに減少しています。つまり、侵害訴訟等で無効になることがない限り、特許が大幅に減少することはありません。TDKは二次電池市場に持続的な影響力を持っていると言えます。

まとめ

以上、二次電池分野におけるTDKの「布陣」を見ました。特許ポートフォリオの分析を通して、TDKが二次電池技術において優位を維持できる可能性が十分にあることが確認できました。

しかし、前述の布陣の強さはいかがでしょうか。つまり、言い換えればTDKの二次電池技術が競合他社にとってどれほど大きな存在となるか、更に言えば、経済的利益をもたらす可能性があるか、ということです。

次回の記事では、二次電池関連の特許ポートフォリオの引用情報をDue Diligenceで抽出し、その強さを検証します。是非、お楽しみにしてください!

手軽に利用できるから、何か知りたいことがあればDue Diligenceで調べてみましょう。

無料トライアルでは、特許ポートフォリオ分析を2回まで無料体験可能です。