企業経営における知財管理:特許ライフサイクル管理とは

なぜそれが必要なのか

「特許ライフサイクル管理(patent lifecycle management)とは何か」を考える前に、まず「なぜそれが必要なのか」を考えておきましょう。ご存じのように、特許権の存続期間は、日本を含め世界の多くの国では出願日から20年です (延長などの場合を除く)。

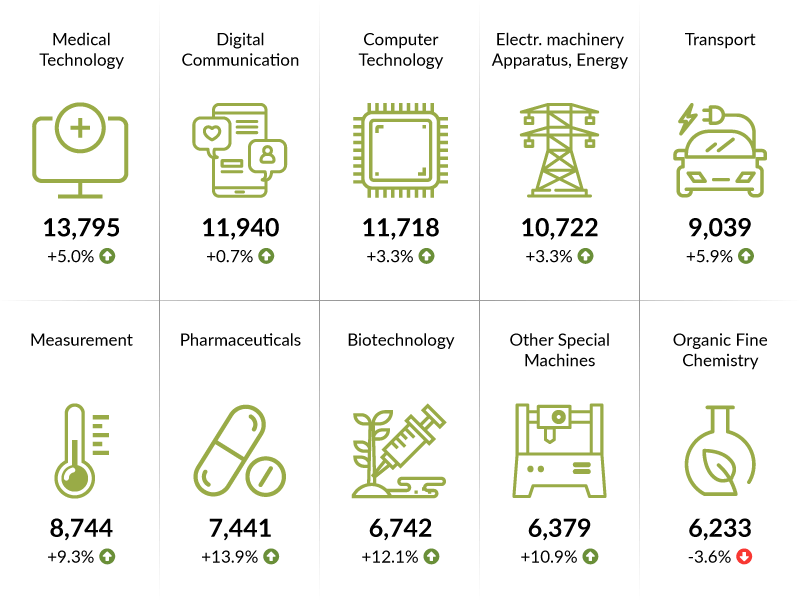

留意したいのは、 特許期間満了までの 20年の間に新しい技術がどんどん生まれてきて、今なお世界を変え続けていることです。 例えば、下記は2018年における欧州特許庁(EPO)の分野別出願件数トップ10です。ご覧の通り、出願件数トップ10のうち、9つの分野では出願件数が前年より増えています。科学技術は驚くべき速さで発展していると言えます。

言うまでもなく、科学技術の進歩はビジネスに多大な影響を及ぼします。そこで、競合他社とどのように差別化を図ればよいかは 重要な課題になります。多様な課題を抱える企業は、持続的な成長を実現し、市場または業界環境の急速な変化に対応するために、知財・特許管理の方法 を把握する 必要があります。

知財・特許管理は、下記の性質を有するので、近年、訴訟などの法律問題を超え、戦略立案といったビジネスの一環として注目されています。

- ビジネス戦略を立案する際の重要な考慮事項

- 企業の優位性を確保するための必要な手段

要するに、特許の各段階ではそれぞれ取るべき特許戦略及び管理方法があり、出願や審査 はその中のほんの一部に過ぎないのです。そしてそのすべては、市場及び業界環境に実質的な影響を与えるものです。

特許ライフサイクル管理とは

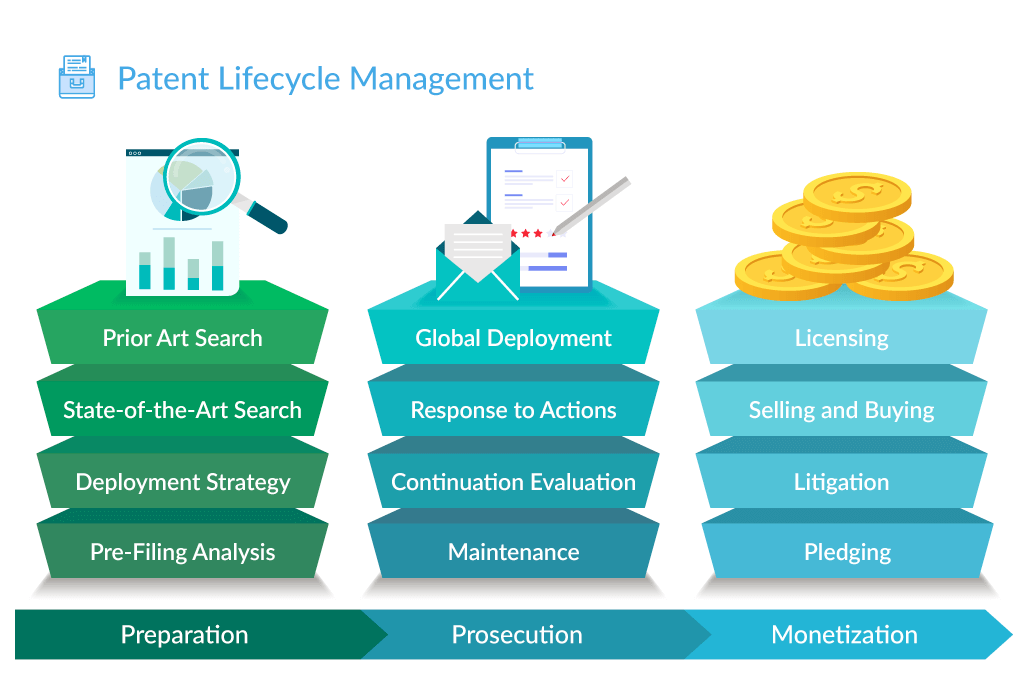

前述のように、知財・特許管理はビジネス戦略の立案に不可欠なものです。ここではその方法の一つとして「特許ライフサイクル管理」について説明していきます。下記の図のように、この方法を利用することによって、企業の経営戦略に合わせて、収益化などを 特許の品質、価値を適切に管理することができます。また、ポートフォリオの出願、管理、収益化などをサポートすることも可能です。

特許ライフサイクル管理には次の3つのポイントがあります。

- 準備と出願の段階における作業を最適化できれば、特許品質を強化することで特許の収益化を実現できる。

- 特許の各段階の進捗を管理・記録した上で それに基づきデータ分析を行う。

- 上記のデータを特許の収益化を行うための 意思決定の根拠とする。

上記の方法を利用すれば、市場動向に的確に対応できるだけでなく、必要に応じて継続的に調整を行うためのフィードバックシステムの構築が可能になります。更に特許ライフサイクル管理を行うことにより、短期的な製品開発ではなく長期的な製品開発の目標をサポートすることもできます。前者のみに開発リソースを集中してしまうと、長期的な収益基盤の 構築は難しくなります。

ROIの最大化

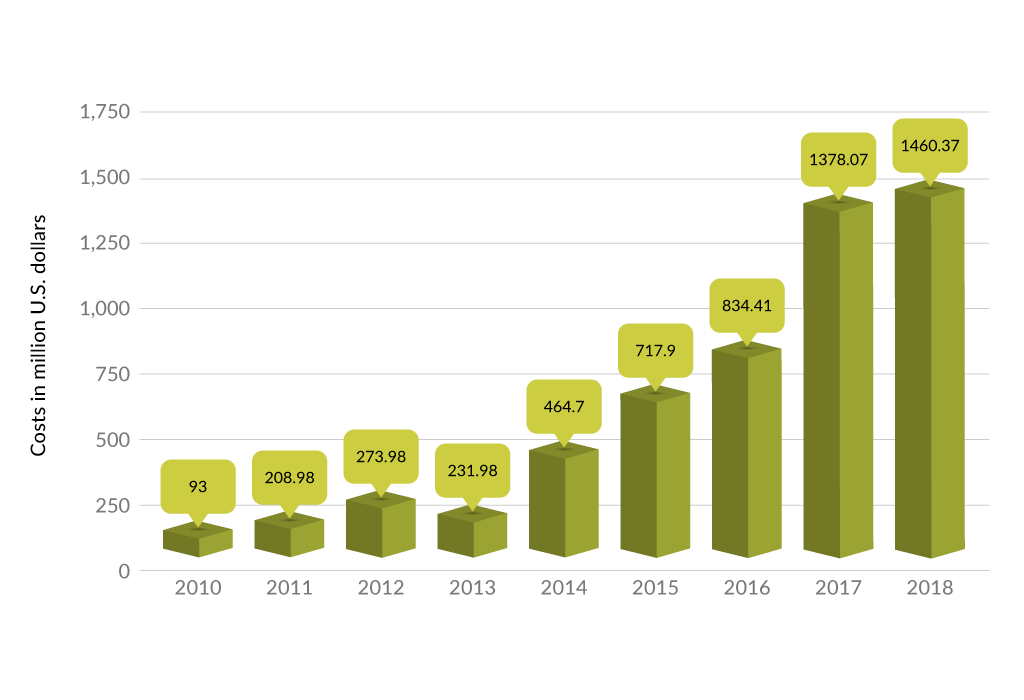

今日の競争が激しい市場では、新製品や新技術を考案したり、発展させたり 、保護したりするための投資が特に必要となります。例えば下記は、TESLAの研究・開発(R&D)にかける費用です。図示のように、R&D費用は年々増えています。

収益が投資を上回るようにするために、特許ポートフォリオ管理をしっかり行う必要があります。

長期的な成長を目指す企業にとって、市場動向を把握し、長期的な成長を目指す企業にとって、市場動向を把握し、だからこそ、その目的を達成するために、特許ライフルサイクル管理のような、研究開発や先行技術調査など準備段階の作業から、収益化段階のライセンシングを一元的に管理可能なビジネスモデルが不可欠です。市場のニーズを正しく認識し、将来収益化の見込みのある特許資産を取得することが成功の鍵となります。

特許維持費の削減

特許関連の費用は、出願・権利化費用だけでなく、特許の維持費用も含まれま す。したがって、ビジネス面からすると、利益を生み出す見込みのない特許の維持にリソースを投入することは意味のないことです。

特許ライフルサイクル管理がそうであるように、フィードバックが得られる統合システムにより、市場の変化に的確に対応し、どの特許を維持する価値があるか、もしくは放棄すべきかを 決定することが可能になります。